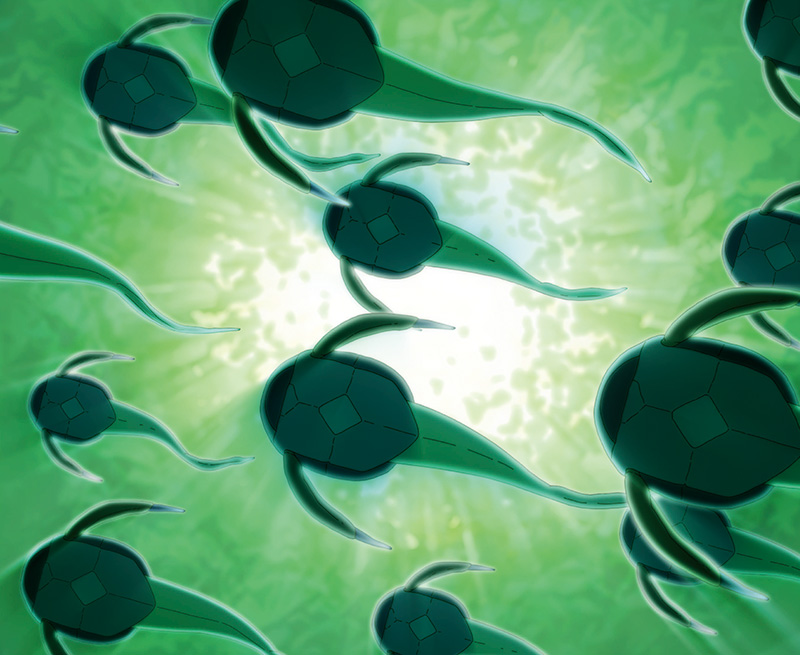

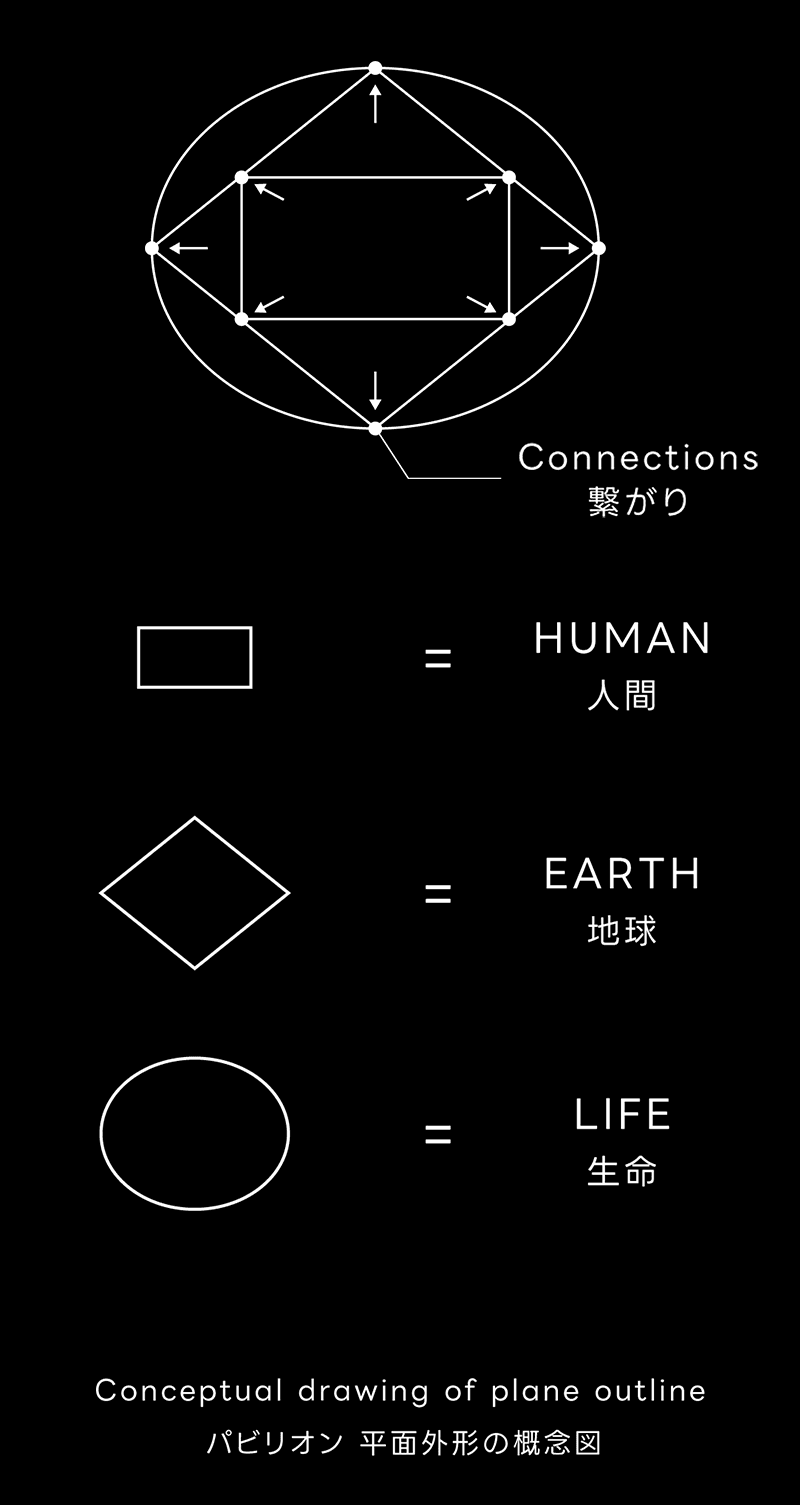

人間-地球-生命の「繋がり」

サステナビリティ

サステナビリティ

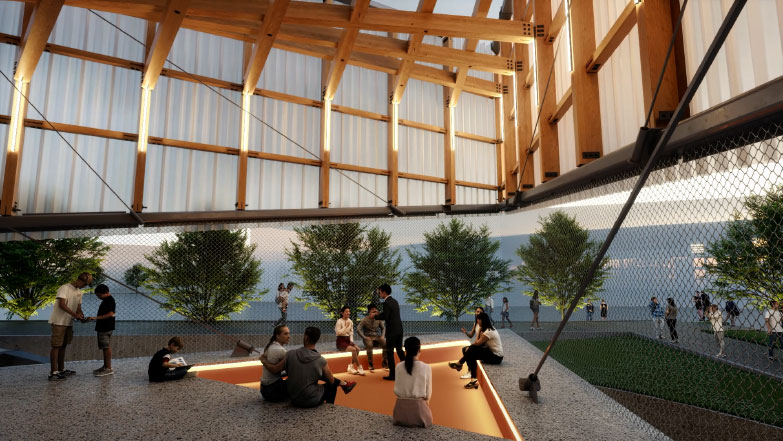

マザーシップの設計はサステナビリティにも貢献しています。万博の建物は閉幕後に取り壊されるため、建てる時だけではなく壊す時も、地球への負荷を減らす取り組みが必要とされました。そこで接地面の小さな杭基礎の採用や、地下空間を作る際に掘った土を解体後に埋めなおすなどの工夫がなされています。

- 株式会社三菱地所設計

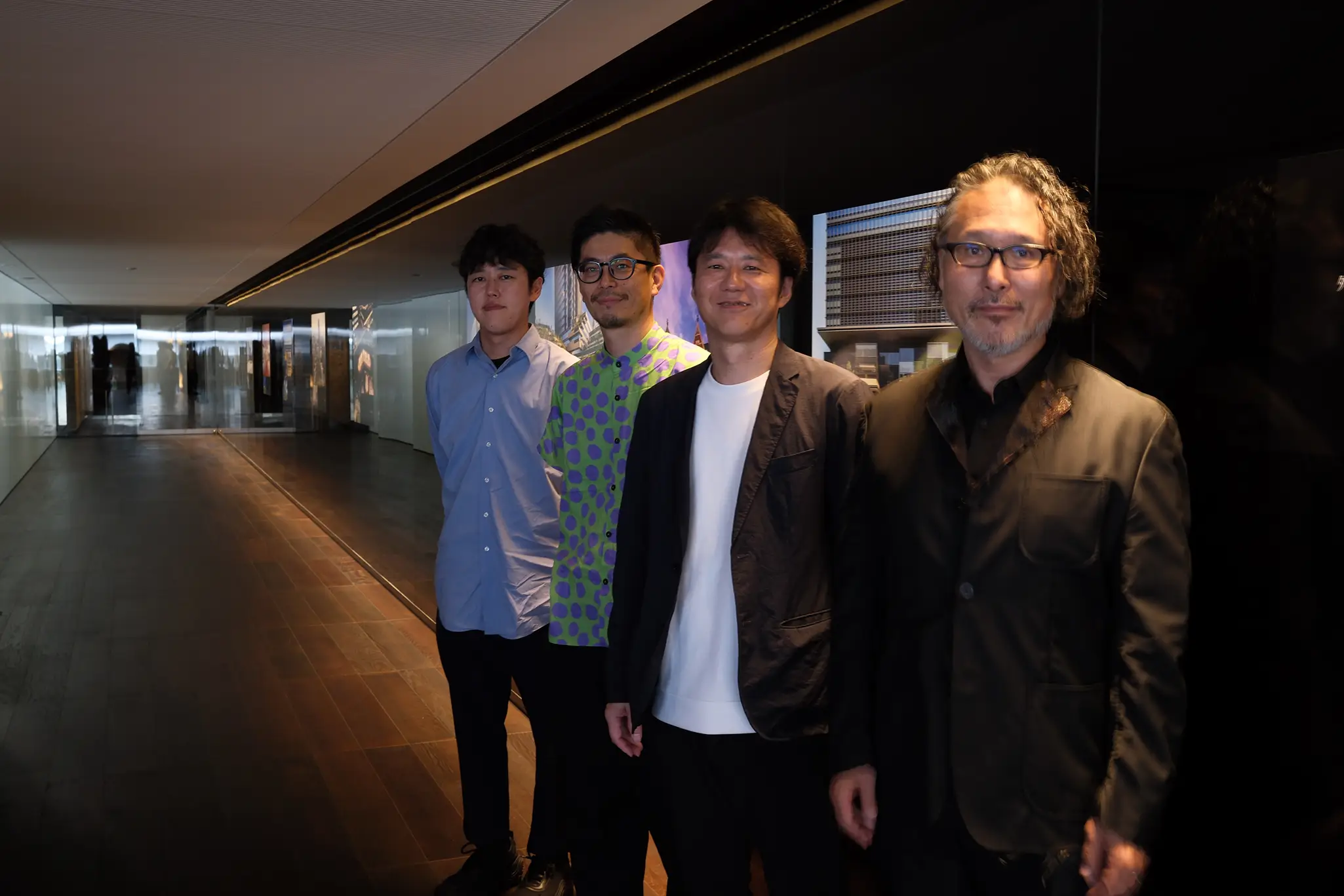

- 三菱未来館プロジェクトチーム/(右から)松井章一郎+根本大祐+荒井拓州+中村教祐

- (代表設計者プロフィール)

- 株式会社三菱地所設計 建築設計四部長

- 松井 章一郎(まつい・しょういちろう)

- 1991年三菱地所株式会社に入社。2001年より株式会社三菱地所設計に所属し、

愛・地球博 三菱未来館(2005年)をはじめ、日本テレビタワー、読売北海道ビル、

東洋文庫、新宿イーストサイドスクエア等、多くの建築デザインを手掛ける。

設計と建設の現場から

- <ユニフォームデザインとコンセプト>

- 三菱未来館のユニフォームは、「未知なる深海から遥かなる宇宙へ、いのちを巡る壮大な旅」 というパビリオンのテーマを体現するデザインとなっています。水の流れをモチーフに、生命・地球・未来社会とのつながりを象徴的に表現しました。

- <ユニフォームの特徴>

- ・ジェンダーレスデザイン:性別にとらわれず、誰もが快適に着用できる共用デザインを採用。

- ・フリーコンビネーション:個性や価値観の多様性を尊重し、自由に組み合わせ可能なスタイリング。

- ・環境配慮素材の採用:クリーニングやアイロンが不要で、汚れが落ちやすい高機能素材を使用。

- ・持続可能な活用:閉幕後もリユースやアップサイクルを推進し、環境負荷を軽減。

- 【ユニフォームデザイン・コーディネート担当

:【山本友美氏】】 - オリジナルデザインのベストは 「未来への探求」 を象徴し、肩から流れるラインが 「水の流れ」 を表現。機能性とデザイン性を兼ね備え、パビリオン運営スタッフが快適に活動できるよう配慮しました。来館者に温かみと安心感を与え、三菱未来館の世界観を直感的に伝えるユニフォームとなっています。

「ユニフォームは単なる衣服ではなく、パビリオンの世界観を形にし、着用するスタッフが自信を持って来場者を迎えられるものにすることを意識しました。特に、動きやすさや快適性を追求しつつ、視認性を高め、来場者とのコミュニケーションが円滑に進むようデザインしています。また、184日間にわたる長期間の運営に適した耐久性、環境負荷の少ない素材選びにもこだわりました。このユニフォームを通して、三菱未来館のメッセージを体感していただければと思います。」

-

JP/EN

JP/EN

- お客さまに「また来たい!」と思って

いただくために

-三菱未来館運営スタッフが届ける

“究極のおもてなし”-

いただくために | 三菱グループサイト

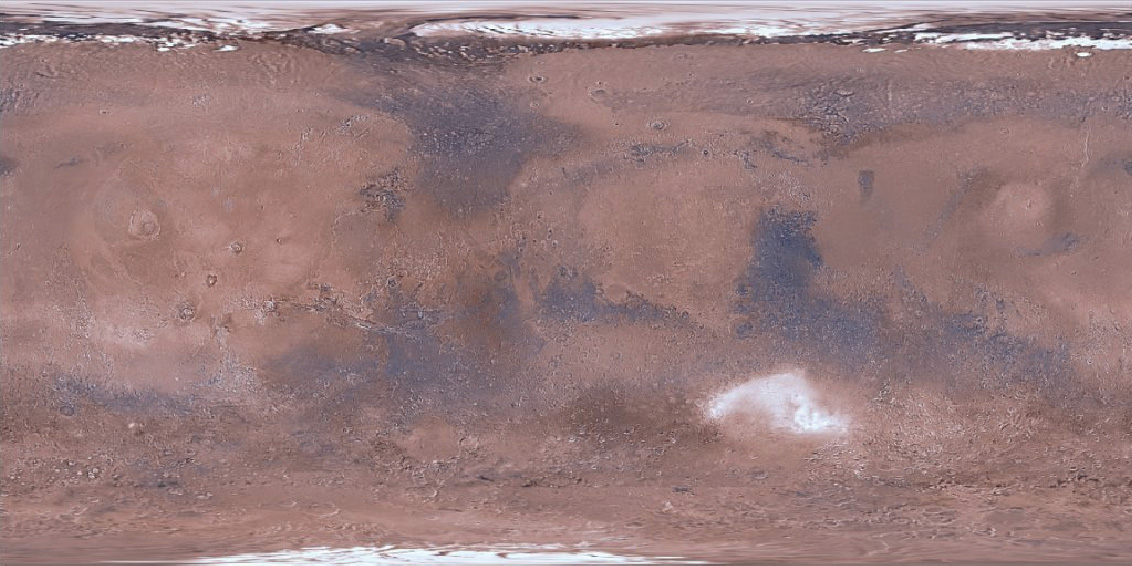

人類がまだ降り立ったことの無い火星。

その未知なる姿を、NASAの無人探査機が収集した実際の地形データを基に再現。

火星の約5分の1周にあたる広大な「マリネリス峡谷」や、

エベレストの約3倍の高さを誇る「オリンポス山」がリアルな形で現れます。

赤茶色で覆われた地表面も、ただのイメージではありません。

地表の土の色・岩の形などは、NASAの探査機が火星のあらゆるポイントで

撮影した写真を参考にして作られました。

かつてSFの世界で語られていた火星移住の夢も、

今では各国が本気でその実現に向けて動き始めています。

最初に火星の大地に足を踏み入れる人類の前に広がるのは、まさにこの壮大な景色

――科学が紡ぎ出した、リアルな火星の姿でしょう。

遠く離れた惑星・火星。

SFの世界では頻繁に舞台となり、さまざまな空想世界が描かれ、その未知なる場所に

ワクワク・ドキドキさせられてきました。

その一方で、火星探査は50年以上も前から続けられており、その地道な研究のおかげで

火星の実像がかなり詳細にわかってきています。

『JOURNEY TO LIFE』で旅する火星は、NASAが公開している地形データに基づき、リアルに再現しています。

ダイナミックな映像表現のため、まるで架空のSF映画のように思われるかもしれませんが、

実際に火星に行くとこういう感じなのかと思いながら体感いただくと、さらなる驚きにつながると思います。

人類が火星の地を踏むのはもう少し先になると思いますが、一足お先に、ぜひ、リアルな火星を体感してください。

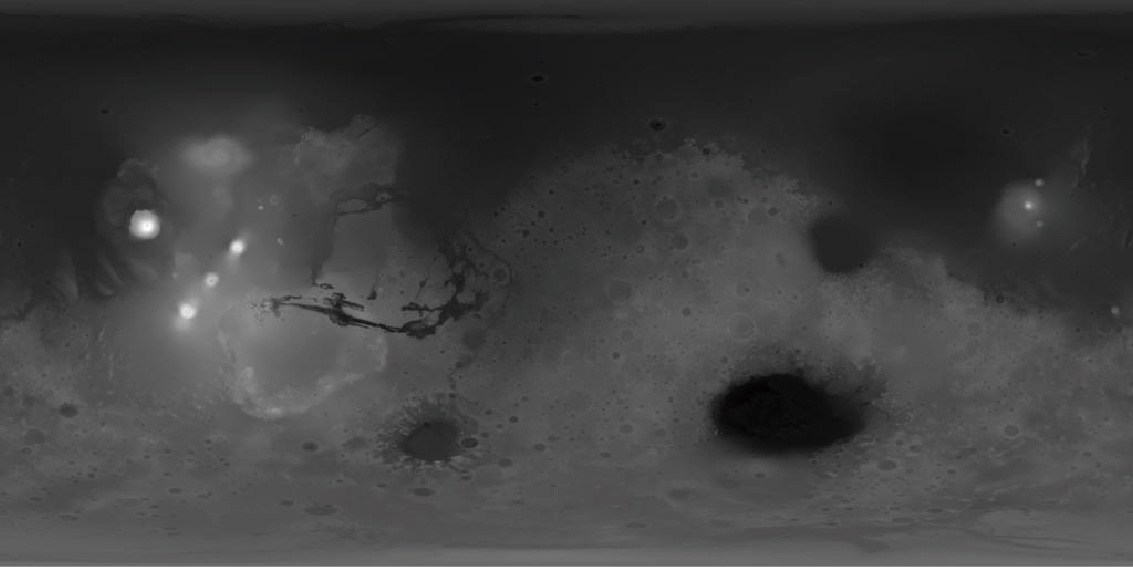

(火星・200m分解能)

Image courtesy of USGS Astrogeology Science Center, NASA, DLR, and ESA

- Primary Authors

- USGS Astrogeology Science Center

- Originators

- DLR, NASA, Goddard Space Flight Center

- Publisher

- USGS Astrogeology Science Center

- Publication Date

- 2018-01-31

- Abstract

(232m分解能)

Image courtesy of NASA AMES and USGS Astrogeology Science Center

Colorized Global Mosaic 232m

- Primary Authors

- USGS Astrogeology Science Center

- Originators

- NASA AMES

- Publisher

- USGS Astrogeology Science Center

- Publication Date

- 2009-02-02

- Abstract

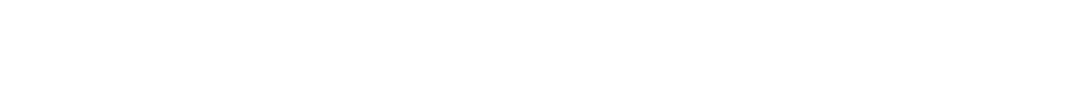

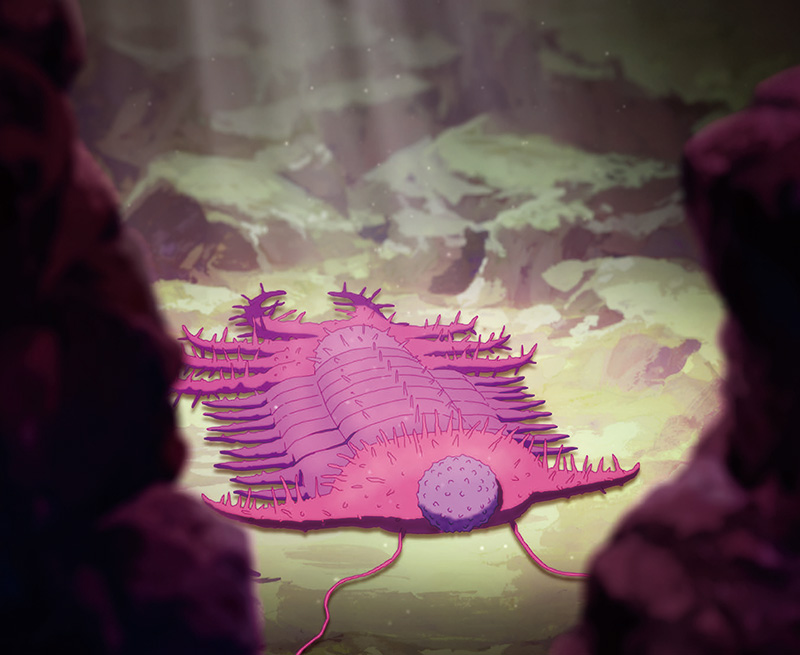

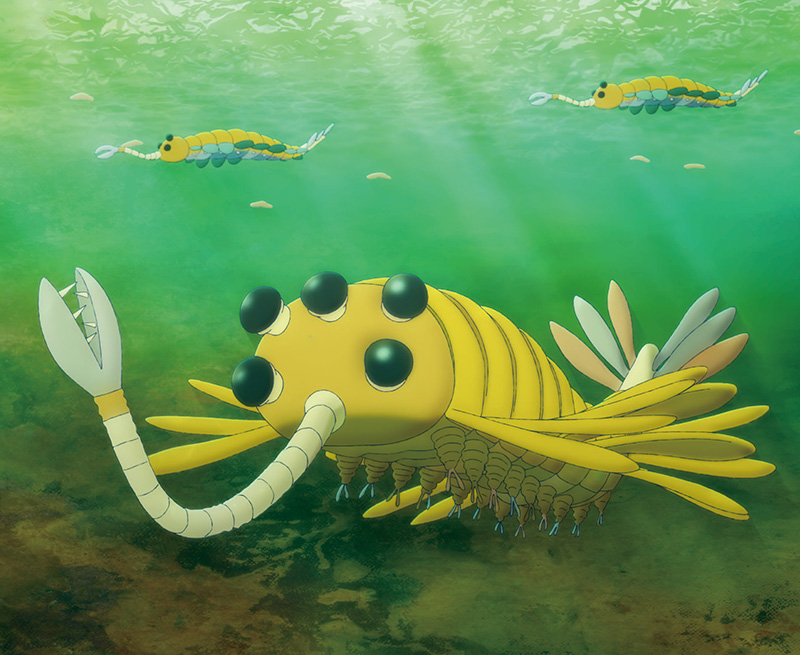

カンブリア紀(約5億4100万年前)

『JOURNEY TO LIFE』に登場するハルキゲニアやオパビニアなどの「姿」は、

化石で分かっている情報を元に再現。

しかし、化石では分からない「色」については、

あたかも多種多様なカンブリア紀の生き物たちを表現しているかのような

カラフルな色合いで、イマジネーション豊かに表現しています。

進化の過程でさまざまな形態を試み続けた太古の生きものたちに

畏敬の念を抱かずにはいられませんね。

作品中の「生命の広がり」のパートは、日本が世界に誇る手描きアニメーションで表現しています。

登場する不思議な生きものたちは、空想のものではなく、すべてが太古の時代に実際に生きていたものです。

その生命の躍動と祝祭感をより印象強く表現するため、写実的ではなくアート寄りの色表現にこだわり、

奇妙で、神秘的な古代の生きものたちを、まるで「ひとつのアート作品」として表現しました。

また、画面に青と赤のように反対色を入れるとインパクトのある印象的な絵になるため、

あえて反対色を取り入れることにより、ハッとするような力強い生命の姿が画面いっぱいに広がっています。

精鋭クリエイティブ集団「STUDIO4℃」が手描きアニメーションで描き出す圧倒的な生命の世界を、

ぜひ、大画面で体感してください。

火山活動と生命誕生には、密接な関係があったと考えられています。

地上では火山活動が見られる場所は数多く存在しますが、深海底ではその様子を見ることは極めて難しいことです。

枕状溶岩が形成されるシーンを再現した映像は、生命が誕生したと考えられている深海の環境がどのような場所であったのかを知る上でも、とても貴重なものとなっています。

深海底で感じる地球の息吹と神秘を、ぜひ、体感してください。